Top image: “Ready Mix” by Lucy Raven, photographed by COOKIEHEAD at Dia Chelsea

身の周りのモノやサービスを選ぶうえで、環境負荷や社会的要因、倫理観を以前より重視する傾向は、ゆるやかな速度ではあるけれど強まっている(と感じる)。

とはいえ、TLW では何度も触れてきていることだけれど、私のような一般生活者の目にどこからどう見ても完ぺきに映るような出会いというのは、なかなかない。モヤモヤは残るものだ。

ここはいいけどあそこはダメ、と全チェックボックスは埋められないケースがいっぱいある。近ごろは、複雑な情報や新しい言葉が増え、さまざまな意見が溢れていて、実態がイマイチつかめない場合も、一般的知識では判断しきれない時もある。インターネットで情報を探しまくって、どうどう巡りにおちいりがち。

そのなかで、今回まとめて取り上げたいのは、なにかを「足す」取り組みではなく、あえてがっつり「なくしました」とか、きっぱり「やめました」といった、思い切りのいい決断の事例。

製造業、メディアや地方政府など、異なる領域でここ数ヶ月の間に見られたもので、それぞれのがっつりやきっぱりは、その企業や組織だからこそ響く、その企業や組織ならではのムーブメントとして、印象に残っている。

もちろん、こういった事例だけで、関連する課題のすべてが解決するわけではない。あくまで、未来に向かう過程での一歩に過ぎない。でも、多少のリスクをともなってでも踏み込む、潔い「なくす」「やめる」の一歩は大きいし、領域全体に影響を与え流れを変えていくことも、利用者の意識変革に働くことも、期待できる。

もごもごと言葉を濁らせながらサステナビリティ、 インクルーシビティ、SDGs や正義を語る声が溢れるなか、「えいや!」という心意気が聞こえてきそうなほどしっかり通った声を、キャッチしたい。そうゆう勇気を、まとめてみる。

「牛肉や動物性をなくす」

まずは食から。

2021年4月、アメリカでもっとも人気のレシピ・料理メディアの一つ Epicurious は、牛肉を使ったレシピや情報の新規掲載終了を発表した。

“The Planet on the Plate: Why Epicurious Left Beef Behind” (Epicurious)

発表声明内では、Epicurious は牛を悪者にしたいわけでも、牛肉を食べる人々への復讐でもないと明記しつつ、ビーフを生産するうえでの環境負荷への懸念を大きな理由として、よりサステナブルな食のあり方へ変換するための決定だと述べている。

驚いたのは、実はこのメディア、ここ1年間この方針を密かにつらぬいていたそうだ。すでに掲載済みの過去のものは残すようだが、利用者はもしかしたら気づかぬうちに、新しい牛肉関連の情報がない Epicurious を楽しんでいたことになる。

牛肉を減らすと、鶏肉などその他の食肉や魚介類の消費が増え、その影響を増大させるなどの指摘を耳にすることはある。人口増加にともなうグローバルな食料供給のバランスも、慎重に考慮しなくてはいけない。

動物倫理、気候危機や環境破壊、社会正義・・・動物の利用や搾取が当たり前のイデオロギーとなっている今の社会において、関連する事象は多い。この議題はとてつもなく大きく、一筋縄ではないのは事実だ。人気の食メディアが下したサステナブルな食を見据えたうえでの決断が、より多くの人を前向きな議論のテーブルに呼び込むことに期待したい。

類似したケースで、ニューヨークはマンハッタンにある、ミシュランスター付きの超有名高級コースレストランの Eleven Madison Park が、プラントベース※に生まれ変わったニュースにも驚いた。2021年4月に、同レストランのシェフ Daniel Humm が公表した。

※ コーヒー・紅茶を提供する際に添える牛乳とハチミツのオプションは残るそう。(な、なぜ・・・)

Reopening Statement from Eleven Madison Park (Eleven Madison Park)

“Chef Daniel Humm is Relaunching Eleven Madison Park as an All-Vegan Restaurant” (Eater)

COVID-19 感染拡大により15ヶ月営業していなかった Eleven Madison Park は、6月に再開するそう。パンデミックはニューヨークの営みを停止し、多くの飲食店が閉店や縮小を余儀なくされるなか、地域の団体と協力し合い、食料にアクセスがない人々のため100万食以上を無償提供してきたそうだ。

そういった今までにない体験と混乱を経て、権威のあるラグジュアリーレストランとして周りに与える影響と、果たすべき責任を考え、食との向き合い方を見つめ直し、たどり着いたのがプラントベースレストランとしての再開だそうだ。

高級コース料理といえば、メインで肉や魚が使われるのは一般的だ。チーズ、クリームや卵などは、リッチな味わいには欠かせない(とされる)。そういった世界で、コースメニューから動物性を取り除くというのは、かなりの思い切りを感じさせる。

ここで重要なのは、権威あるラグジュアリーな飲食業が下す決断の意義を履き違えないこと。Eleven Madison Park は15ヶ月営業できず苦悩はあったとはいえ、閉店には追い込まれず、周りを助ける体力も資金力も影響力も擁する。そもそも富裕層を対象としたレストランである。それを経営するシェフの言葉からも読み取れるように、これは特権ある層が自覚し、余裕があるからこそ果たすべき責任であるという認識は、経営側、同業他社、そして外野にも、必要だと強く感じる。

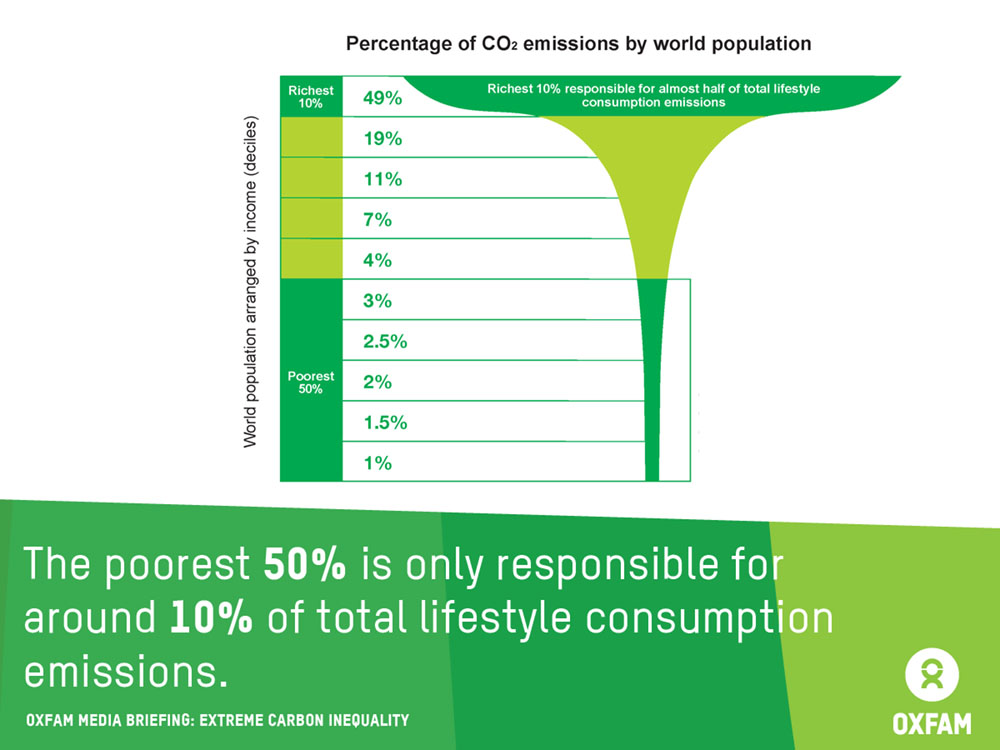

via Oxfam

Oxfam による “Extreme Carbon Inequality” の二酸化炭素排出量の不均衡が示すように、世界中のたった10%と言われる富裕層が引き起こすもろもろの環境負荷は、貧困層のそれに比べて圧倒的に大きい。サステナビリティが、裕福で余裕のある人々の遊戯となってはならないし、むしろ地に足をつけたうえで、当たり前を変えていくことを目指して向き合っていく姿勢なのだ。とびっきり贅沢な食事だからこそ、特に・・・。

Epicurious と Eleven Madison Park、どちらのケースからも感じ取れる特異性は、「ヴィーガンオプションを豊富にする」「ヴィーガンメニューを増やす」といった、近年顕著な動きとは一線を画しているところ。「食の多様性」としてヴィーガン、ベジタリアン、フレキシタリアンなどさまざまな食のあり方が取り上げられるが、どれも軸にあるのは「(特定のものを)減らす」ことなのだから。動物性の代替提供を増やすことももちろん意義があるけれど、そもそも動物性の消費を減らす・なくすことにフォーカスを当てたうえでの勇気であることに、注目したい。

「ややこしい言葉づかいをやめる」

続いてはビューティ。

アメリカでもっとも知られるビューティ専門雑誌・メディアと言われる Allure は、美容界のゴミ問題とのより具体性と実現可能性をもった向き合い方を宣言した。2021年4月のアースデイにちなんだもの。

“Allure Will No Longer Call Plastic Packaging ‘Recyclable’” (Allure)

媒体上でプロダクトを紹介する際、おもにパッケージに関するいくつかの言葉について、今後は使用をやめる/条件付きで使用する旨を説明。ゴミ問題に関心が集まり目にする機会は増えたけれど、「きっとほかよりマシだろう」という印象を与える以上の役割を果たしていないような言葉づかいに慎重になり、必要に応じてはばっさり切る方針といった印象だ。具体例は以下の通り。

「リサイクル可能プラスチック」

たとえ理論上リサイクル可能でも、実際には行政でリサイクルされていなかったり、リサイクルが難しい場合は多い。そもそも「リサイクル可能」を促進するとプラスチック削減の停滞をうながす懸念となることから、実際の処理は不透明にもかかわらず「リサイクル可能プラスチック」と謳うコミュニケーションはしない。

「生分解可能」

たとえ合成プラスチックであっても、何百年、何千年を経て最終的には分解する… つまりなにごとも理論上は分解可能。なので今後は、もっと厳密に、たとえばどのくらいの期間でどのように分解するかが明確でそれが優れている時にのみ、使用する。

「堆肥化可能」

一般家庭にあるようなコンポスターで処理し、90日以内に堆肥化できるかどうか、そのうえで土壌に有害成分を残さないかどうかを条件に、この言葉を使うかを吟味する。現在アメリカで、コンポスティングにアクセスがある世帯が極めて限られている事実にも触れている。

「ゼロウェイスト」

この言葉を単純にアプライするのではなく、メーカーにどういった配慮があるかを説明してもらい、具体性のある言葉で伝えるようにする。

「グリーン」

実際に緑色を表す時にのみ使い、「環境に優しい」とやんわりイメージ作りをするうえでの使用は控える。

「地球に優しい」

真にそのようなものが存在する場合を除き(皮肉)、使用しない。

ビューティは、一部の人々にとってはとても身近なもので、使用するプロダクトは自身のアイデンティティも象徴するほどの価値を持つ。

それを人々が選ぶ作業をするなかで、メーカーではなくとも、美容情報を提供する大きなメディアとして Allure にも大きな役割・責任はあり、それを果たすために言葉づかいを考え直す勇気だ。声明には、こう書かれている・・・「Allureは、議論のしかたを変えることによって、美容の世界のゴミ問題の考え方を変えていきたいです。」

「『ノーマル』の概念をなくす」

言葉づかいに関するもので、インクルーシビティに着目したケースもある。

日用品やパーソナルケアグッズの大手グローバル企業 Unilever(ユニリーバ)は、「ノーマル」という言葉を今後使わず、2022年までには完全に排除することを発表した。「ノーマル肌」「ノーマルヘア」などから、具体的に商品ごとの効能や役割にそった表記に変えていくそうだ。

What is Positive Beauty?

— Unilever #StaySafe (@Unilever) March 9, 2021

It’s brands that not only do less harm, but also do more good for people and the planet.

That’s why we’re saying #YesToPositiveBeauty, and our beauty brands are removing the word normal from ads and packs all over the world.https://t.co/mmHwMSFx8q pic.twitter.com/64g1mdufmQ

“We’re Saying No to ‘normal’ and Yes to Positive Beauty” (Unilever)

2021年3月に公開されたこの宣言とあわせ、9カ国で1,000人に聞いたというリサーチの結果も報告された。今後の「狭まった美の理想に立ち向かい、差別をなくし、よりインクルーシブな美のビジョンを提唱するポジティブ・ビューティ」を達成することが目標だ。「ノーマル」の概念をなくす決断に影響したのは、以下の結果だそう。

- 56%の回答者が、ビューティ・パーソナルケア業界は、(自分や人が)排除されたように感じさせることがあると思っている

- 70%以上の回答者が、ビューティ・パーソナルケア業界に美の定義の幅を広げて欲しいと思っている

- 60%の人が、「ノーマル」という言葉を見ると単一的な美の観念の感じ、それにより自分がどう見えるべきかを限定されるように感じている

- 74%の回答者が、ビューティ・パーソナルケア業界に、人の見た目をよくすることより、人の気分をよくすることにフォーカスして欲しいと思っている

- 70%の人が、プロダクトのパッケージや宣伝にある「ノーマル」という言葉にはマイナスの影響があると感じている。18-35歳の層ではこれは80%にのぼる

正直なところ、この事案は取り上げるか、実は最後まで悩んだ… というのも、私個人の観点から Unilever は支持できない要素(たとえば、環境破壊や労働搾取の疑いがあるパーム油乱用や、プラスチック汚染の規模がとても大きい企業である)が多いから。なので全面的にブラボーというわけではなく、ジレンマがありつつも今回の特定の発表は注目に値すると判断したことは、ここに記しておきたい。

それを踏まえたうえでも、ドラッグストアやスーパーマーケットで必ずと言っていいほど見かける Dove や Vaseline、Axe などのパーソナルケアブランドを抱える Unilever の影響力は大きい。

「ノーマル肌」「ノーマルヘア」の表記はよく遭遇するし私も使うことがあるけれど、よくよく考えたら極めて相対的。実際のところ、自分がノーマルかどうかなんて、どう判断するというのだろう。インクルーシビティを基本とするポジティブ・ビューティの動きとして、日常的な商品の展開に潜む「ノーマル」の概念からの解放を唱える勇気は、ほかの企業にもぜひならっていって欲しい。

「無駄になる取り組みをやめる」

ファッションの世界では、こんなものがあった。

サステナブルなアパレルなどを牽引する存在である Patagonia(パタゴニア)が、企業が販促や従業員・関係者向けとして用意する同社製品に、依頼企業のロゴ入れをするサービスの終了を発表した。

“Beyond the Office, Out of the Landfill” (Patagonia)

特にアメリカではとても一般的な、IT企業や金融機関などの会社ロゴ入りのTシャツ、パーカーや、フリースベスト。以前働いていたオフィスの近くでは、コーヒーショップに行くと、そういうのを身につけた近隣のオフィスワーカーをよく目にした。Patagonia をはじめとしたアウトドアギアメーカー製の製品に会社のロゴを付け加えたものは多い。

それを、Patagonia はもう作らない・提供しない。理由としては以下のポイント。

- 一般的に、衣料をあと2年長く利用することで、全体的なカーボンフットプリントは82%削減される

- しかし、特定のロゴがついた衣料は、ライフスパンが短くなる傾向がある — 転職すると着なくなる、人や子供に譲りにくい、週末は着たくない、会社の宣伝をしたくない人もいる

- 結果、ロゴ入り衣料の着用頻度は必ずしも高くない場合や着用期間が短くなる傾向があり、タンスの肥やしになったり、最悪の場合はほとんど使われないまま破棄されることもある

実はこの計画は2年前から始まっており、高いミッションがある企業顧客にのみロゴ入れサービスを提供することに限定していたが、2021年4月をもって完全に終了したそうだ。

私自身は、今はこういった企業ロゴ入りの衣料やトートバッグは受け取らないようにしている。手元にあるものは、手を加えて活用するか、シェルターに寄付する。

サステナビリティを考えるうえで、効率的に無駄をなくすことはとても重要。マーケティング目的のコーポレート向けサービスという少し特殊な分野で、不要になりやすいものを世に放つことから身を引く勇気は、とても理にかなっていると感じる。

「政治の働きかけによってなくす」

次は、私が住むニューヨークで起きている、政治の取り組みによって起こる「なくす」「やめる」を考えたい。

まずは、ニューヨーク州でいよいよ本格的に実現の兆しが見えてきた、ペットショップなど小売店での犬・猫・うさぎの生体販売の禁止。

Thankful to everyone involved in passing this important bill that will allow our four legged companions to live with love, dignity and respect

— Sen. Mike Gianaris (@SenGianaris) May 5, 2021

I look forward to working with Assembly Member @LindaBRosenthal to get this bill over the finish line🐱🐕🐰#AdoptDontShop #EndPuppyMills pic.twitter.com/xCnSzlnv3o

NYS Senate just passed my bill w/ @SenGianaris to end sale of 🐶🐱🐰in pet stores & allow adoption of rescues. We’re one step closer to closing the puppy mill pipeline. Now it’s time for @NYSA_Majority to pass A4283! @ASPCA @HumaneSociety @NYSAPF @theanimalvoters @ALDF @capsweb

— Linda B. Rosenthal “the #OriginalRosenthal” (@LindaBRosenthal) May 5, 2021

Senate Bill S1130 (New York State Senate)

Assembly Bill A4283 (New York State Assembly)

ニューヨーク州民主党代表 Mike Gianaris上院議員が先導するこの法案は、2021年5月に上院を通過した。実は同等の法案は2年ほど前も上院で可決したが、下院で通過しなかった過去がある。

生体販売の背景には、対象動物の劣悪な繁殖や飼育がある。一方で、増え続け行き場をなくす保護動物がいる。#AdopDontShop(買うのではなく、里親になろう)というハッシュタグがあるが、まさにその選択肢だけにする取り組みだ。Linda B. Rosenthal 下院議員が、下院での可決に向けて動いている。今度こそ、といったところ。

我が家は6年前に保護猫を迎え、ずっと一緒に暮らしている。ニューヨークシティにいて、おおっぴらに犬・猫・うさぎの生体販売をしている場所に出くわすことは、実はそうそうない。かわりに、地域のシェルターによる里親会は、週末になるといたるところで見かける。とはいえ、ブリーダービジネスはあるだろうし、シティだけでなく州で見たら、販売している小売店はきっとあるのだろう。

動物の命を販売するビジネスが持つ問題点の改善(動物福祉)ではなく、その事業自体を廃止する勇気は、動物の好き・嫌いや動物と暮らしているかどうかにかかわらず、人々の道徳に強く訴えかけるのではないかな。

もう一つ、こちらは2021年4月に上院・下院を通過し両院で可決した法案。ニューヨーク州の大型ホテルで、シングルユースの小さなボトルに入ったシャンプーやボディローションなどのトイレタリー提供を禁止するものだ。ニューヨーク州民主党代表 Todd Kaminsky 上院議員と Steve Englebright 下院議員によって進められた。

Did you know that each year millions of plastic toiletries from NYC hotels are thrown away?

— Todd Kaminsky (@toddkaminsky) April 26, 2021

Our nation faces a plastics crisis—and we need to act.

Read about my bill to fix it—being voted on today—in the @NYDailyNews👇https://t.co/jiD6ZS4Ji9

Senate Bill S543 (New York State Senate)

Assembly Bill A5082 (New York State Assembly)

代替として、ホテルは一回使い切りではない大きな容器入りのトイレタリーを提供することになる。これにより、容器ゴミだけでなく、使い切らなかった中身の廃棄も防ぐことができる。もしくは、トイレタリー提供自体の終了もあるだろう。大型ホテルは2024年から、50室以下の小さなホテルは2025年から、適用される。

ビジネスや観光で世界中の人々が訪れるニューヨーク。New York Daily News によると、ニューヨークシティだけでも、630を超えるホテル施設が存在し、部屋数は11万5千室以上に及ぶそうだ。この法案により、年間2千700万個のトイレタリー容器の破棄が削減できるとのこと。

今回の法案は実は、運営における環境負荷削減のため、ホテル業界からも厚い支持を受けていた。コストを抑えることにもつながるのだろう。ワクチンが広まり、今後訪れる人がまた増えると見込まれるニューヨークで、当たり前のサービスのようになっていたけれど無駄になりやすいものを排除する勇気を、多くの人々に感じて欲しい。

最後に・・・私の「やめる」

ここまで、さまざまな企業や組織の勇気ある「なくす」「やめる」を紹介してきたけれど、最後は私自身の、2つの決断を。どちらも経緯を追いながら、お話ししたい。

まずは、アマゾンプライム会員の解約。私は、振り返ってみれば2015年からずっとプライム会員だった。当時パーソンズ美術大学に通っていた私には学生割引があることを知り、会員費半額なの!?と飛びついた。そのまま解約することなく、卒業後は全額になり、年間$120(アメリカは高い・・・以前より値上がりした気がするし)払ってきた。

本やレコード、猫のごはんやトイレの砂など、欲しいものや必要なものはまずアマゾンで探す、というクセがついていたし、プライムビデオでたくさんの映画やドラマを観た。ここ数年は、アマゾンのビジネスに疑問を持つことが多く控え気味になっていたとはいえ、ずるずるとメンバーシップは維持したままだった。

それが、だ。パンデミックが始まった2020年3月、アメリカのアマゾンの倉庫で働く従業員や配達員が、企業から充分な安全確保や、感染の危険を伴う環境での金銭的保障を受けていないことを訴え、ストライキが発生した。これはアメリカにとどまらず、世界中に広がった。一方で、すでにマルチビリオネアのジェフ・ベゾスは、パンデミックを経て怪物級に大金持ちになっていくことになる。

We are going to tax Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, and the other billionaires’ outrageous pandemic wealth accumulation so we can provide health care to all our people. pic.twitter.com/wKe4zeb8fw

— Bernie Sanders (@SenSanders) August 8, 2020

同時に、自分が住む地域のコミュニティのお店は通常営業ができない状態が数ヶ月続くことになった。スモールビジネスは、寄付や(再開後に使える)ギフトカード事前購入を募っていた。

6月に更新を迎えた私のアマゾンプライム会員、毎年忘れてしまって自動更新になっていたけれど、もう利用したくない自分の気持ちを行動として示す条件が明らかに目の前に揃っていた。めんどうくさそうと思っていた解約手続きは、簡単だった。

そうしてアマゾンがなくなった生活も、とても簡単だった。今までアマゾンで購入していたものは、地域で大体手に入る。もし取り扱っていなくても、お願いしたら快く引き受け、仕入れてくれた。本やレコードをアマゾンで注文すると角がへこんでいたり、やたら過剰な梱包で届くイライラからも、解放された。

私は都会に住んでいて、多様なお店へのアクセスがあり恵まれている。そして、ユニークな商店が並ぶ、愛おしいネイバーフッドがある。速くて便利なシステムから離れる勇気は、スローで愛のある地域をぐっと近づけてくれた。

もう一つは、これから「やめる」こと。自分の配偶者を、「夫」と呼ばない。プライベートな部分まで理解し合っている近しい輪のなかでは、今まで通り「夫」を使うことがあると思うけれど、広く複数の人たちと会話する際は、「パートナー」を使うよう意識することにする。

そもそも私は、「主人」という言葉には抵抗があり、使ったことがない。というのも、高校の世界史の教師(女性)が、「私は『夫』を『主人』とは絶対に呼ばない」という話をしていたのが印象に残っているのだ。家父長制の極みのような概念であることを、保守的だった女子校のティーンエイジャーたちの前で話してくれた。世界史の内容は忘れてしまった部分が多いけれど(ごめんね、先生)、「主人」とは呼ばない思いは受け継いだ(ありがとう、先生)。

なので、2015年に自分にとって恋人から配偶者になった存在のことを、英語では “husband”、日本語では「夫」と呼ぶことを選択してきた。同性・異性や、未婚・結婚している・事実婚などにかかわらず、相手を「パートナー」と呼ぶ人と出会うこともあり、それもその人の自由な選択だと認識していた。主に、ジェンダーロールのステレオタイプからの解放かな?と考えていた。

Being First Partner is about inclusion, breaking down stereotypes, and valuing the partnerships that allow any of us to succeed.

— Jennifer Siebel Newsom (@JenSiebelNewsom) January 12, 2019

Grateful for this opportunity to continue advocating for a more equitable future – now let’s get to work! https://t.co/sXwfev7BFy

私が「パートナー」を使うのは、話している相手の「誰か」を呼ぶ時だけだった。しかしここのところ、いくら自分の「誰か」のことであっても、いくつもある候補から自分に合い心地よい呼び方を選ぶという、つまりは個人の視点からの選択だけでいいのかな、と考えるようになっている。

彼女、彼氏、恋人、妻、夫、配偶者、、、どれを選ぶかは、性が何かや、ジェンダーが何でその表明があるかどうかや、婚姻関係にあるかどうかを社会に示すことでもある。わざわざいろいろと限定する「夫」を選ぶことで、シスジェンダーかつヘテロセクシュアル同士で婚姻関係にある、もっとも広く受け入れられやすく社会的弊害を経験しにくいフォームである自分たちを、強調する必要はあるのか?と思うようになったのだ。

特に日本では、同性婚は異性婚と同等に認められていないし、選択的夫婦別姓を求めて婚姻を先送りにしているカップルもいるのに。そう考えると、いろいろと限定することがない「パートナー」というインクルーシブな言葉がどんなカップルにもしっくりくるのか・・・だからどんな関係性にかかわらずあえて「パートナー」を使う人が増えているのか・・・という気づきに至った。

とはいえ、本来「パートナー」は同性間のカップルで使われ始めた経緯があるので、それを奪うような行為であってはいけないと思う。また、先日これについて話していた友人から、「パートナー」には独特のコミットメントの高さがあるという意見も聞いた。それを思うと確かに、英語だと “companion” とか “significant other”、日本語だと「連れ合い」や「相方」といった言葉を使う人とも出会ったことがある。

また、これは「夫婦」という言葉にも関わってくる。「ふうふ」と平仮名を使うのを見たことがあるし、シンプルに「カップル」でもいいのかな?しかしそもそもこの概念は、エイロマンティックやエイセクシュアルのインクルーシビティを考えるとどうなんだろう?と、疑問はまた増える。

まだ今は見えていない・理解できていないことが多いのが正直なところ。世の中的にちょうどいい着地というのも、変化しているだろう。なのでまずは、「夫」より「パートナー」を意識して使っていくことから始めようと思う。自分の自由な選択だと思っていた配偶者の呼び方をやめる勇気は、社会の多様性を充分を受け入れるよう努めていると思っていた自分に、まだまだ偏りがあることと向き合う機会になった。

とっても長い記事になってしまった…。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

ただでさえ、全体を見ようとすればするほどモヤモヤは増える。そこにどんどん足されていく概念が多いゆえ、核心はますます見えにくくなることもある。だからこそ、なにかを思い切って「なくす」「やめる」ことで大きく踏み込む勇気を、感じられる内容になっていたらいいな。