海外で学ぶ・働く日本人や、そのほか日本や東アジアにルーツがある人なら、経験がある方が多いかもしれない —「日本人だからxxだね」や、「東アジア人だからyyだね」的なレファレンス。

面と向かって言われるたいていは、褒め言葉や、前向きな内容である場合が多いと察する。それは海外に限らず日本国内でも、グローバルな場面では同様に、言われることがありそう。

だけどそれって、なんかしっくりこない。そこには、おおきく分けて2つの「しっくりこない」が存在する。

1つ目の「しっくりこない」は、パーソナルなもの。異なる出身の人たちとともに働いているなかで「日本人くくり」をされると、違和感があるし、ときには居心地悪ささえ残る。よかれと思って言ってくれているケースが多いのだろうけれど、正直、「日本人である」前に「私は私なのに」と感じる。

もう1つの「しっくりこない」は、もっとひろい目で見た際に現れる。多くのマイノリティで構成される社会において、ほかと客観的に比べて好意的なマイノリティというのはどうも、うさんくさい。その不自然なバランスから成り立つかのようなステレオタイプを、むしろ好意的だからこそ、「よかれと思って…」と流さず、強く意識し抵抗する必要があるのではないだろうか。

モデルマイノリティとは

なんとなくモヤモヤする気持ちが積み重なって、アメリカ人のパートナーにそれをこぼしたところ、モデルマイノリティ (model minority) と呼ばれる、ちょっと複雑な概念をおしえてもらった。彼自身、話すのに言葉を選んで慎重に説明してくれた。それを聞きながら、私のモヤモヤの原因には呼び名が存在するのか、と驚いたのを覚えている。

初めて聞いたけれど、自身の経験をもって彼の説明を聞いていたらすとんと腑に落ちた、モデルマイノリティが意味すること。そしてそこから、アメリカではマイノリティに属する人々にそのイメージを押し付けることは非常識とされながら、モデルマイノリティに関しては、どこか例外的に意識が薄くなりがちである問題についても。

モデルマイノリティとは、好意的なイメージを持たれているマイノリティの総称。ここでいう「モデル」とは、「模範的な」を意味する。

一般的にアメリカでは、モデルマイノリティというと暗に(東)アジア系の人びとを意味することが多い。簡単にすこーしだけアメリカの時間を巻き戻して、どうしてそうなったのかの経緯を見てみたい。

日系の場合 ・・・

日本からアメリカへの移住は19世紀後半に盛んになったと言われている。それより前にアメリカ移住が進んでいた中国系移民を対象にした排他政策があったのもあり、日系アメリカ人や在米日本人は、移住当時から迫害や差別を受けてきた。

それは第二次世界大戦が今にも始まりそうな緊張が高まる頃にいよいよ、厳しい局面を迎えることになる。そして戦争のさなか、西海岸を中心に、12万人以上に及ぶ日系アメリカ人が送られた収容所は、日本の歴史の教科書にも載っていた。1942年2月、当時のルーズベルト大統領が署名・発令した、大統領令9066号によるものだ。

アメリカのために戦った、おもに二世以降の日系アメリカ人たちもたくさんいたが、彼らは一般部隊には派遣されなかった。ほぼ日系アメリカ人のみによって構成された隔離米軍部隊である第442連隊戦闘団は、アメリカやアジアの基地ではなく、どちらからも遠いヨーロッパの戦線に送られたと言う。かれらはのちに「伝説の部隊」と呼ばれるほどの成績を残した。

そして世界戦争が終幕したのち、多くの日系アメリカ人及び在米日本人は勤勉・勤労にはげみ、逆境を乗り越えアメリカで基盤を築き上げ、さまざまな形で活躍をおさめてきた経緯がある。敵国であった日本にゆかりのある人たちでも、アメリカに「うまく」「同化」することで、認められていった。

そこから一般的に、日本人や日系人は真面目、勉学に優れ努力家、完成度が高い仕事をする一方で、気質が穏やかで従順、といったステレオタイプを持たれている。そしてこれは日本人や日系人に限ったことではなく、むしろ(東)アジア系マイノリティのなかで明確な区別をせず、全体的に持たれやすい印象になっている(これはアメリカのアジア系が一枚岩のイメージで括られがちであることにも起因する)。

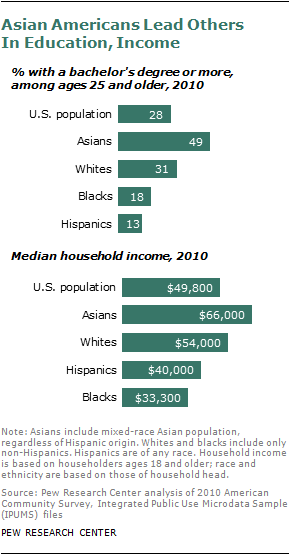

確かに、アジア系アメリカ人はアメリカにおいて学位を持つ比率や高収入を得ている比率がもっとも高い人種というリサーチがあるのも、事実だ。

ハリウッド映画などで、アジア系の登場人物はちょっとギークだけど頭がいい、そんなイメージで描かれていることも多い。(一方で、アジア系女性に対して「バーで出会って、簡単に・・・」という、モデルマイノリティとは異なる非常にネガティブなステレオタイプも根深く残っている。)

関連記事: ‘We’re the Geeks, the Prostitutes’: Asian American Actors on Hollywood’s Barriers (The Guardian)

モデルマイノリティの神話

しかしながら、今アメリカにいる日本人、日系人や(東)アジア人がみんな戦前や戦時中からアメリカで暮らしているわけではないし、若い世代においても先代から移住しているばかりではない。そして当然ながら、みんながみんな高学歴で高収入なわけでもない。先ほど述べた、「真面目、勉学に優れ努力家、完成度が高い仕事をする一方で、気質が穏やかで従順」というのもあくまでステレオタイプであり、みんながみんなそうではないのはここも同じ。

さらには、これも言うまでもないほど当たり前だけれども、どんな人種・民族、文化や宗教で構成されるマイノリティにも、努力家、勤勉・勤労で社会的誇りを手に入れた例はいくらでもある。モデルマイノリティと呼ばれるマイノリティだけが、「よい」マイノリティなわけじゃない。

というか… マイノリティに、「よい」も「よくない」もない。これ。

それにもかかわらずモデルマイノリティのコンセプトが今も存続している背景には、“model minority myth”(モデルマイノリティの神話)があると言われている。これは、モデルマイノリティは、ほかの人種や民族と区別するためかのように、アメリカの白人至上主義が、(東)アジア系マイノリティに与えた好意的なイメージに過ぎないという考え。

モデルマイノリティが普遍的に持つまるで神話のような優位性は、ほかのマイノリティ(特に黒人)との亀裂を生んでいるとも言われている。それぞれのマイノリティがアメリカに渡った(連れて来られた)背景は異なる。その後の政策や構造システムにより受けてきた扱い(差別を含む)も違う。特にこういった社会がもたらす外的要素が、それぞれのコミュニティや個人の内側に返ってきた際に、モデルマイノリティと呼ばれるマイノリティとそのほかのマイノリティが、連帯しづらい状態を生む。

「誰か」が「ほかの誰か」の、「よい」「悪い」を、客観的かつ一方的に社会のなかで決めているのはおかしい。そこからさらなる歪みを生み出しているのもおかしい。そして、その「誰か」(おそらく1つの集団)と「ほかの誰か」(おそらく複数の集団)って誰なの?と考えれば、白人至上主義の姿とそこから生まれる歪みがよく見えてくる。

関連記事: ‘Model Minority’ Myth Again Used As A Racial Wedge Between Asians And Blacks (NPR)

くわえて、冒頭に述べた1つ目の、パーソナルな「しっくりこない」も忘れてはいけない点だ。個人レベル・日常レベルにおいて考えた際に、ステレオタイプについて論じる際必ず念頭に置いておかないといけないことがある — ステレオタイプはあくまでイメージに過ぎず、それを特定の誰かに(過度に)当てはめるのはナンセンスを通り越して失礼になり得るということだ。

あまりいい意味ではないステレオタイプを特定のマイノリティに反映することは絶対的に御法度であろうという最低限のコンセンサスはあるなかでも、モデルマイノリティのステレオタイプについては、否定的・攻撃的ではないから、寛容になってしまう部分が少なからずある気がする。

モデルマイノリティのイメージが横行することによって、個人として違和感が残るし、社会的にほかのマイノリティとのバランスを崩す… これは考えものである。

私もニューヨークでは

モデルマイノリティ?

私はニューヨークのファッションブランドで営業チームのジュニアマネジャーとして働いている。私のチームは現在5人構成。その内3人はアメリカ人、1人はヨーロッパ系で、あとは日本人の私。それぞれ個性があるなかで個々人の優れた点を活かせる環境である。会社全体においては、アメリカ出身者が大多数、ただし個々の文化や背景は多様で、まさにニューヨークの街そのもののような構成だ。

私は自分のタスクにおいて自信を持っている範囲があり、その分野で任されている責任がある。一方でもちろん、得意ではない分野もある。それでも基本的にはとてもオープンなオフィスで、優れているところは高い評価をストレートに与えてくれるし、自分の足りないところは周りがサポートしてくれる。

ただし時に、私がチームにおける唯一の日本人もしくは(東)アジア人だから特定の分野において優れている、と思われている印象が残る場面に出くわす。私は確かに日本で育ち日本で勉強し、そして日本で働いてきた。私のなかには日本の文化が根付いているし、それは私の働き方やコミュニケーションに反映されることもあるとは思う。

しかし、私が「私自身」であること以上に「日本人」であることが私の重要なエレメントなわけではない。イメージの押し付けに過ぎない。

イメージと違う時にもつきまとう

モデルマイノリティ

さらには、私が日本人のステレオタイプのイメージに合わないことをした時にも、モデルマイノリティのレファレンスは登場する。たとえば私の弱点の一つに、時間管理の不充分さがある。朝が苦手だったり、ミーティングにギリギリに登場することがある。それを「日本人なのに…」と言われることがある。うっかりミスをした時にも笑いながら言われた、「日本人らしくない」と。

うーん・・・私の欠点も、単純に私のものなのになぁ。そこに、私個人の問題としての指摘ではなく、日本人らしさの引用って必要なのかな?

モデルマイノリティ

認めちゃうの!?

ときに厄介なのが、日本人や日系人の好意的なイメージはアメリカ社会において普遍的に抱かれていることが多いうえに、日本人・日系人自身もそれを承知の内であること。ゆえに、日本人・日系人が、自身のステレオタイプの引用を許してしまっている部分もある気がする。「ま、悪気はないだろうからいいか」で流していいものか。

私自身の経験でも、違和感を持ちつつもあやふやにしてしまったことはあると思うし、そしてそれは逆にいい教訓にもなった。

モデルマイノリティは、たとえいい意味でもステレオタイプに過ぎないということを、言われた側も意識するべきではないか。

私が気をつけていること

「個人として」、そして「アメリカに存在する無数のマイノリティ群の一つである日本人として」、モデルマイノリティについて多角的に考えをめぐらせるなかで、気にかけるようになったこと。

どんな内容であれ、

- 他人に対して、特定のステレオタイプの引用には慎重になるべき。微妙だと思うなら避ける。

- 自分について、ステレオタイプに必要以上に縛りつけたコメントをされた時は、流さず、それは快くないと表すべき。

人種も文化も多様なアメリカで、そして個性が溢れるニューヨークで、特に一人のプロフェッショナルとして生きていくのに、モデルマイノリティのイメージにまるで応えるように存在し続けるのは限界がある。そもそもそれは不自然だ。もしポジティブであってもその裏には異なる意味(要は皮肉)がある場合もあるし、どちらであっても押し付けられたくない。

そして、先述のように、「神話」的なナラティブによってつくられた、日本人、日系人や(東)アジア人が持つ優位性は、ほかのマイノリティとの不均衡を生む原因になる。心地わるさを認知し、それを示すのは、多様な社会を構成するマイノリティ出身の一人としての気づきと意識を表明するうえで必要なこと。特に仕事の場合は、相手がクライアントだったりするととっさの反応がむずかしいし、悔しい場面は何度も経験してきた。それでも、自分自身に責任を持ちながら、自分がいる場所で、地に足をつけた感覚を確かなものにできるようになりたい。

We Act! Vol. 2 自分ごとのストーリー (2021年10月 追記)

佐久間裕美子さん主宰のコレクティブ Sakumag が出版した 「We Act! Vol. 2 自分ごとのストーリー」。私 COOKIEHEAD も、「モデルマイノリティとして、(ん?)と対峙する責任」という文章を書きました。

ほかにも、さまざまな背景を持ちさまざまな生活を送るメンバーたちの、さまざまな「自分ごとのストーリー」が掲載されています。ちいさな出版物だけれど、おおきななにかを、読んだ方がたに残してくれるといいな。

日本の取扱い店舗情報は こちら から

日本で直接購入は こちら から

アメリカで直接購入は こちら から